ポスティングは1枚いくら?

費用相場や内訳を紹介

ポスティングを検討する際に、まず気になるのが「1枚いくらかかるのか?」という費用の問題です。しかし、実はこの金額は一律ではなく、業者ごとに違いがあり、さらに配布エリアや方法、部数などによっても変動します。「安いからお得」とは限らず、内容をしっかり比較することが重要です。

この記事では、ポスティングの1枚あたりの料金の考え方や、費用が変わる要因をわかりやすく整理しながら、料金比較の際に知っておきたいポイントを丁寧に解説していきます。

本記事の内容 <目次>

ポスティングの1枚あたりの料金は?

ポスティングの料金は、チラシ1枚あたりの「単価制」が基本です。相場は1枚あたり3.5円〜12円ほどで、配布する部数や地域、方法、期間、チラシのサイズなどによって変動します。

最もわかりやすい例としては、“チラシの大きさ”や“建物別の配布方法”が挙げられます。例えば、戸建て住宅だけや事業所のみに配布する場合などは、時間がかかるため単価が高くなります。一方で、軒並み配布(建物を区別しない配布方法)であれば、コストを抑えることが可能です。特に人口密度が高い都心部では、効率よく配布できるため比較的コストを抑えられます。

チラシの大きさに関しては、基本的には大きいサイズであれば料金が高くなります。ポスティングでは主にハガキサイズ、A5、B5、A4、B4(二つ折り加工)サイズのチラシが使用されます。

ポスティング料金の中には、配布スタッフの人件費、交通費、管理コストなどが含まれており、ターゲット設定や報告体制がしっかり整っている業者は、その分価格が高めに設定されています。

業者ごとに料金体系やサービス内容が異なるため、見積もりを複数取り、料金だけでなく管理体制や実績もふまえて比較検討することが大切です。

チラシ1枚の配布単価の相場

チラシ1枚あたりの配布料金は、一般的に3円〜12円の範囲です。以下の表に、部数別の料金目安をまとめました。

| 配布部数 | 単価の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 5,000部未満 | 8円〜12円 | 少量配布は単価が高め |

| 5,000部~10.000部 | 5円〜8円 | 標準的なボリューム |

| 10,000部以上 | 3円〜6円 | 大量配布で割安に |

例えば、都内の代行業者Aでは10,000部以上の配布で1枚あたり4.5円、地方の業者Bでは同条件で5円というケースもあります。このように、エリアや代行業者によって価格差があるため、複数社からの見積もり取得が推奨されます。

※ポスティング会社によって数銭~1円程度の金額差がございます

| 地域 | A社(税別) | B社(税別) | C社(税別) |

|---|---|---|---|

| 東京都23区 | 4円~ | 4.5円~ | 5.5円~ |

| 東北地方 | 4.5円~ | 5円~ | 6円~ |

| 九州地方 | 4.5円~ | 5円~ | 6円~ |

※表は10,000部以上、軒並み配布でご注文の一例になります

地域・エリアによる料金差

ポスティングは、都市部と地方部で配布料金に差が出ることがあります。すべての地域に当てはまるわけではありませんが、一般的に人口密度の高いエリアほど配布効率が良いため、コストが抑えられる傾向にあります。

以下は、 A4サイズのチラシを軒並み配布で1週間かけて10,000部配布する場合 の目安料金です。

| 配布エリア | 料金(税別) |

|---|---|

| 東京都23区 | 4.5円~ |

| 宮城県 | 5円~ |

| 長野県 | 7円~ |

このように、同じ条件でもエリアによって配布料金に違いが出ることが分かります。ただし、配布の工夫や対象エリアの見直しなどによってコストを調整できるケースもあるため、実施前にはポスティング代行業者へ相談するのがおすすめです。価格だけでなく、費用対効果の観点も大切にしましょう。

また、同じエリアでも”配布方法(立て方)”によって配布料金が変わります。下記は、東京都23区内での配布方法別料金の目安です。

| 配布方法 | 料金(税別) |

|---|---|

| 軒並み配布 | 4.5円~ |

| 集合住宅限定配布 | 5円~ |

| 戸建て限定配布 | 8.5円~ |

| 事業所配布 | 9円~ |

なお、チラシのサイズや部数、配布期間などの条件により単価は変動します。正確な配布料金を知るには、具体的な内容をもとに見積もりを依頼するのが確実です。

ポスティング料金を左右する要因

ポスティングの料金は、配布条件によって大きく変動します。中でも「配布方法」「エリア特性」「配布部数」「チラシサイズ」の4つは、料金に特に影響を与える要素です。それぞれについて具体的に見ていきましょう。

| 項目 | 低 | 中 | 高 |

|---|---|---|---|

| 配布方法 | 軒並み配布 | 集合住宅限定配布 | 戸建て限定配布 |

| エリア特性 | 三大都市圏 | 地方中枢都市 | 地方都市 |

| 部数 | 10万部以上 | 1~10万部 | 1万部未満 |

| サイズ | A4以内 | B4二つ折り | A3以上 |

配布方法では、「軒並み配布」が最も低コストになります。これは建て方に関係なく投函する方法で、効率が良いため単価が抑えられます。次に「集合住宅限定配布」は、地域によっては集合住宅自体が少なくなり、配布効率がやや落ちるため、軒並み配布よりはコストがかかります。一方、「戸建て限定配布」は移動やポストの位置関係で手間がかかるため、最も単価が高くなります。(※地域や業者にとって異なります)

次にエリア特性です。「三大都市圏(東京・大阪・名古屋など)」の方がコストは低くなる傾向があります。これは配布効率が非常に高く、短時間で多くの部数を配れるからです。対して「地方中枢都市」はややコストが上がります。「地方都市」は家と家の距離が長かったり、世帯数が少なかったりなど配布効率が下がるため、中心地に比べるとコストは上がります。

また、配布部数においては、「10万部以上」の大量配布であればポスティング会社によっては、若干割安になります。これはスケールメリットが働き、単価が抑えられるためです。「1~10万部」は中コスト、「1万部未満」は単価が高くなる傾向があり、特に少部数でのスポット配布は割高になります。

最後にチラシのサイズですが、「A4以内」は基本的に標準サイズで扱いやすく、低コストです。これが「B4二つ折り」や「A3以上」になると、取り扱いの手間や重さが増し、配布効率も下がるため、コストが高くなります。

配布方法別の料金比較

チラシ(紙の広告)を届ける方法はいくつかありますが、ポスティング(ポスト投函)、街頭配布(手渡し)、タウンメールといった方法別の料金比較になります。

| 配布方法 | 配布物の大きさ・種類 | 料金 |

|---|---|---|

| ポスティング | A4,B4二つ折り等 | 4.5円~/部 |

| 街頭配布 | チラシ、ノベルティ等 | 12,000円程度/1名あたり |

| タウンメール | 定型/定形外 | 74円~/部 |

■ポスティング(ポスト投函)

ポスティングのメリットは、他の広告手法に比べてコストを抑えて実施できるのが大きな特長です。都内であれば1部あたり4〜5円から投函が可能で、費用対効果の高い手段と言えます。

また、地域に対して約7割の到達率が見込めるため、新規顧客の獲得や認知拡大にも効果的です。さらに、丁目単位で細かく配布エリアを指定できるため、ターゲットに合わせて効率よくエリアを選定することができます。

■街頭配布(手渡し)

街頭配布とは、スタッフを雇い、通行人や商業施設の前などでチラシやノベルティを手渡しする方法です。メリットとしては、配布時に相手の性別や年齢層、子どもの有無(同伴の有無)、配布場所などを目視で判断し、ターゲットを絞って配布できる点が特長です。たとえば、女性向けの商品であれば、高齢男性に配布しても効果は薄いですが、対象となる年代の女性に直接手渡すことで、高いターゲティング効果が期待できます。

難しい点としては、受け取ってもらえるかどうかは実施してみないと分かりません。特にチラシの場合、通行人が受け取りを拒否することも多く、1時間あたりに配布できる枚数は20〜40枚程度が目安になります(内容やスタッフの経験、配布場所の人通りによって変動します)。

■タウンメール

タウンメール(配達地域指定郵便)

大きさ:25㎝以内×34㎝以内

25gまで74円

80gまで87円

100gまで105円

(※2025年7月現在)

となっております。

郵便局が提供している配達したい地域へ宛名なしで配達を行うサービスです。郵便として届くので、見てもらえる確率や地域全体にアプローチすることが可能です。コストが高いので予算に応じて適した方法を選択しましょう。

部数による価格変動の仕組み

ポスティングの料金は、配布部数が増えるほど1枚あたりの配布料金が下がる「スケールメリット」があります。たとえば、1,000部で配布料金が8円だったものが、10,000部なら4.5円に下がるといったケースです。

ただし、どの代行業者も最低発注部数を設けているのが一般的で、それを下回ると単価が割高になります。スケールメリットを実感できるのは、数万〜数十万部の発注からと考えておくとよいでしょう。

また、長期間の契約や複数回の配布を前提にすると、さらに割引が適用される場合もあります。しかし、安さばかりを重視するのではなく、配布の質にも目を向けることが、効果につながる大切なポイントです。

予算内でより高い反響を得るには、無駄のない部数設定とエリア選定をしっかり行うことが重要になるため、ターゲティング設計をしっかり行い、費用対効果を良くしていきましょう。

ポスティング料金の内訳を解説

ポスティング料金は、単に配布する作業だけでなく、さまざまな要素から構成されています。主な内訳は以下の通りです。

| 条件 | 項目 | 料金への影響 |

|---|---|---|

| 配布エリア | 地域特性・人口密集度 | 効率が良い地域はコスト低 |

| 配布方法 | 建て方 | 効率によって変動 |

| 配布部数 | スケールメリット | 大ロット・年間契約でコスト低 |

| チラシサイズ 配布期間 |

大きさ・重さ 短い・長い |

大きいほどコスト高 長い方がコスト低 |

・配布エリア(地域特性・人口密集度)

配布先が都市部などの人口密集エリアであるほど、短時間で多くの配布ができるため効率が良く、1部あたりのコストが抑えられます。一方で、地方や配布世帯が少ないエリアでは移動が多くなり、コストが上がる傾向にあります。

・配布方法(建て方)

配布対象の建物の構造によってもコストが変わります。たとえば、戸建てだけに配布するよりも、軒並み配布や集合住宅配布(マンションなど)の方が効率よく配布できるため、コストが下がります。

・配布部数(スケールメリット)

配布枚数が多いほど単価は下がる傾向があります。大ロット(数十万部以上~)での依頼や、年間契約などの継続的な取引がある場合は、単価が割安になるケースも多く、コストパフォーマンスが向上します。

・チラシサイズ・重さ

チラシが大きくなったり重くなると、持ち運びや配布作業に負荷がかかるため、その分コストが上がります。特にA3を超えるサイズや、複数枚の綴り、冊子などはA4やB5サイズよりも料金が高くなるため、必ずサイズごとに料金を確認しましょう。

・配布期間(短期 or 長期)

短期間で一気に配布する場合は人員を多く確保する必要があるため、料金が割高になります。反対に、余裕をもって長期間に分けて配布できる場合は、スタッフの稼働も調整しやすく、コストを抑えることが可能です。

基本料金の構成要素

ポスティングの基本料金は、いくつかの要素によって決まります。主なポイントは以下の通りです。

・ 配布エリアの状況(区画の複雑さ、建物の密集度など)

市区町村単位で料金が決まっているのが一般的ですが、地域によっては、同じ市内でも細かく料金設定が分かれている場合もあります。作業効率が悪くなる地域はコストが高くなる傾向があります。

・ 配布方法(戸建て・集合住宅・商業施設など)

建物の種類によって配布効率が異なります。特に戸建てや事業所の配布は時間がかかるため、マンションと比べてコストが高くなるのが一般的です(※事業所配布は23区内が基本対応となります)。

・ 配布期間(短期、長期)

配布日数に余裕がある場合は、スケジュール調整がしやすく、コストが下がることもあります。地域によっては配布可能な曜日が決まっていたり、月の前半・後半に分けて配布することもあるため、事前相談が重要です。

・ チラシのサイズや重さ(大判や厚紙などは追加料金が発生することも)

1枚ずつは軽くても、数千枚になると10kgを超える場合もあります。大きさや重さによって配布スタッフの負担が変わるため、配布料金にも影響します。

これらの条件は作業時間や負荷に直結するため、正確な情報を業者に伝えることで、適正な料金設定につながります。

配布作業にかかる経費

ポスティング作業には、さまざまな経費がかかります。例えば、バイクで配布する場合、定期的なメンテナンス費用や燃料費が必要です。また、ポスティングに適したバイク(荷台が広いタイプ)でないと、配布効率が低下するため、専用のバイクを使用する必要があります。電動自転車を使用する場合、燃料費はかかりませんが、電気代が必要で、安全に移動するためには整備が欠かせません。

さらに、配布作業を効率的に行うためには、専用のポスティングカバンや指サックも必要です。これらの道具が作業の効率を大きく向上させます。ポスティング会社に依頼する場合、各社によって異なりますが、GPS管理や管理者の人件費など、配布作業以外にもさまざまな費用が発生します。

これらの経費を考慮した料金設定がなされているため、料金は単なる配布単価だけでなく、全体の運営コストにも関わります。

個人と業者のポスティング料金の違い

・配布に関してのお金の支払いがなくなる

自分(個人)で配る場合は配布コストがなくなるという点が最大のメリットになります。仮に東京23区内で1万部を配布する場合、配布コストだけで5万円程度は必要です。

・配りたいときにすぐに開始できる

個人でポスティングをする場合、配布したいときにすぐに実行できる点もメリットになります。ポスティング業者に依頼する場合、エリア選定、手続き、支払いがあるため即日配布するということはできません。余裕がない場合は個人で配布するメリットは協力になります。

・時間コストの違い

お金がかからない分、時間は大幅にかかってきます。ポスティングは想像以上に時間と体力が必要な業務です。地域や集合住宅の数にもよりますが、1時間で200枚配れれば良い方です。必要なお金と費やす時間を考慮して、適切に判断しましょう。

・配布方法が自由に変化できる

個人でポスティングを行う場合、配布方法を自由に選べるという大きなメリットがあります。例えば、ポスティング会社に依頼すると、広範囲に一斉に配布するため、1軒ずつ選別して配布するのは難しくなります。

しかし、個人で配布する場合は、建物の種類(戸建て・マンションなど)や駐車場の有無、さらには見た目の状態など、細かい条件に合わせてエリアを自由にセグメントできます。この柔軟性が、個人でのポスティングの特徴です。しかし、ポスティングの強みは、広いエリアを一度にカバーできる点にあります。自社の商品やサービスに合わせて、臨機応変にアプローチ方法を調整することが重要です。

・投函禁止物件の判断とクレーム対応のリスク

個人でポスティングを行う場合、最も注意しなければならない点は、投函禁止物件の判断とクレーム対応です。ポスティング業者であれば、投函禁止の物件をあらかじめ把握しており、配布時にそれらを避けることができます。

しかし、個人で配布する場合、その判断が難しく、投函禁止の物件に配布してしまうリスクがあります。トラブルを避けるためには、ポスティング業者に依頼する方が安心です。また、業者に依頼しても、クレームが発生することはあります。その際、業者がクレーム対応を行ってくれるため、リスクを回避することができます。

個人で稼げる報酬額

個人でポสティング代行をする場合、「いくら稼げるのか?」ということに関してですが、報酬は基本的に1枚あたりの金額で決まります。一般的には、1枚の配布につき1円〜3円程度が目安となります。これは配布する条件によって変動します。

ポスティングを行う際は、1枚だけでなく3~5種類のチラシをまとめて配布するため、1ポストあたりの報酬は3~6円程度の範囲になります。

例えば、都内で配布を行う場合、地域差はありますが、1日に1,500〜2,000ポストを配布できることが多いため、日給はおおよそ4,500円〜12,000円程度になります。ただし、ポスティングの経験が豊富でエリアに詳しいスタッフになると、月に50万円〜100万円を稼ぐことも可能です。株式会社アトでは、こうした高収入のスタッフも在籍しています。

業務の流れとしては、配布現場に出社し、その日の配布エリアとチラシを確認後、バイクや電動自転車、徒歩などの移動手段で配布エリアに向かいます。配布部数は配布員の経験やエリア知識により大きく異なり、特に東京23区では、1時間に100〜200枚の配布が基準となります。経験豊富なスタッフは、1時間に平均300枚以上配布することも可能です。ポスティングは、経験やエリア知識が報酬に大きく影響する仕事になるので、エリアに詳しくなればたくさん稼げるようになります。

業者の料金システム

ポスティング代行の料金設定は部数、配布地域、配布条件、配布期間、チラシサイズが大きく影響してきます。

最初に配布部数に関してですが、各ポスティング代行会社によって異なりますが、基本的に5,000部または10,000部以上からのご注文になります。小ロットの場合は若干割高になるケースが多いです。あまりに少ない部数では、効果があったかどうかもわからないため、1万部程度の配布をおすすめします。

配布地域は、主に人口密集度によって料金が変わってきます。大きく分けて都道府県単位でも費用は異なります。例えば、東京都23区であればポスティングする際に地方よりも時間を短縮して配布ができるため、比較低コストで実施が可能です。これは家の距離が近いケースやマンション、アパートの数が圧倒的に多くなることが関係しております。

また、ポスティングでは配布条件が変わるとコストも大きく変動します。ポスティングをする対象を「建て方別で選定をするか」という部分が影響します。ポスティングで使われる言葉として「軒並み配布」というものがあります。これは建て方別にかかわらずにポストへ投函する方法です。これとは別に戸建て限定配布や事業所配布があります。戸建て住宅や事業所のみに配布する方法で、ポスティングに時間がかかるため、単価は高くなります。

最後にチラシサイズですが、大きいサイズや厚みがあり重みのあるチラシはコストが上がります。意外に思われますが、まとまったチラシは非常に重くなります。ポスティングは移動距離も長く、小刻みに動くため、重くなるとその分時間がかかります。ポスティング会社によりますが、基本的にはA4サイズ以内、B4二つ折り、A3かB3までの3つのパターンに金額は分けられます。(斤量によりコストは変動)コストを抑えたい場合やテストとしてお試ししたい場合は、A4サイズ以内でコストを調整しましょう。

適正価格の見極めポイント

ポスティング料金の適正価格を見極めるためには、複数業者から見積もりを取り、内容を比較することが不可欠です。チェックすべき主な項目は以下の通りです。

・料金に何が含まれているか

ポスティング料金には、配布作業にかかる費用のほか、管理費用、部数表や報告書制作費用などが含まれていることが一般的です。そのため、これらの項目について特別に追加費用を心配する必要はありません。ただし、もし詳細な報告書や特別な資料が必要な場合は、追加料金が発生することもあります。基本的には、配布作業から完了報告までが料金に含まれていると考えて問題ありません。

このように、ポスティングの代行料金に含まれるサービスをしっかり確認し、何が含まれていないかを理解することが、適正価格を見極めるためのポイントです。どの範囲まで対応してくれるかを事前に確認しておきましょう。

・配布の精度や実績

ポスティング業者を選ぶ際、年間配布数や創業年数、取引企業数などの実績は非常に重要な参考情報です。ポスティングはリピーターが多い業務で、リピートの多さは「反響があり、取り組みが効果的だった」と評価されている証拠となります。

こうした実績は、業者の信頼性や効果を判断する基準になります。さらに、特定の業種に詳しい担当者や、豊富なチラシ事例を持つ業者は、結果を出しやすい傾向があります。金額の差は、1部単位で1円前後しかないことが多いため、価格だけでなく実績を重視することが重要です。配布管理や現場数についても確認し、どんなサポートがあるのか質問してみましょう。

・スタッフの教育・管理体制

業者を選ぶ際、スタッフの教育や管理体制の確認は欠かせません。配布現場の内勤人数や管理システムの質をチェックすることが重要です。最近では、ポスティング業界でもオンライン管理システムが普及していますが、各業者のシステムや運用方法には違いがありますので、具体的にどのような体制で運営されているのかを質問してみましょう。

また、スタッフの教育や管理者とのコミュニケーションの取り方も大切な要素です。管理者がスタッフとしっかりと連携を取れているかを確認することで、業務の品質が保たれているかを把握できます。

・エリア選定やターゲティングの柔軟性

エリア選定は通常、追加料金なしで提供されることが多いですが、部数表に関して追加料金が発生する場合には、その理由を業者に確認しておくことが大切です。

また、ターゲティングについては、使用しているシステムによっては、地域情報を活用したエリア選定を無料で提供している場合もあります。

反響を最大化するためには、業者が提案するエリア選定についてもしっかりと確認し、どのようにターゲットを絞るかについて詳しく相談することをお勧めします。

実際の業者見積もり例も参考にしながら、自社の目的や予算に適したプランを選びましょう。

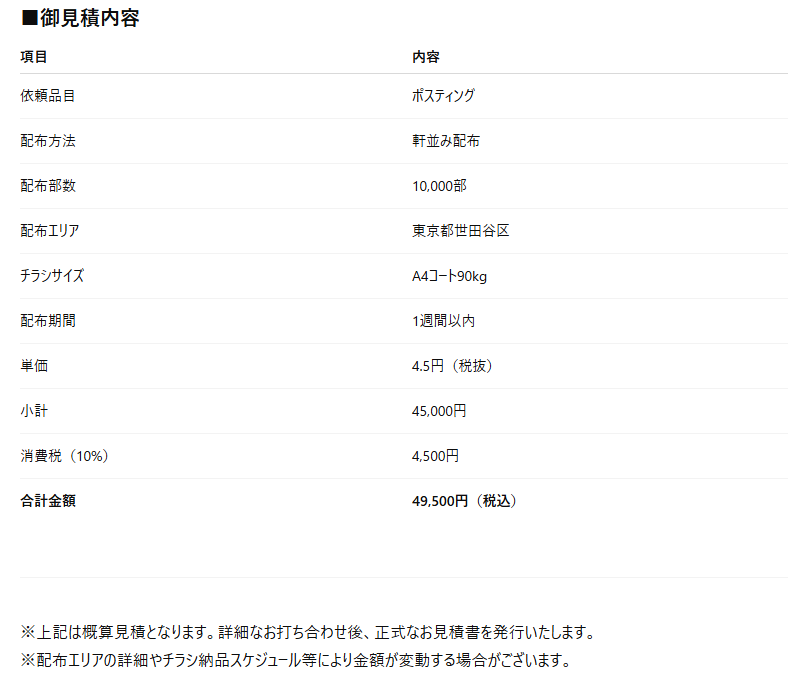

<見積書サンプル>

業者選びの重要ポイント

ポスティング業者を選ぶ際には、「どこに依頼しても同じ」と考えるのではなく、実績や体制をしっかり確認することが重要です。主なチェックポイントは以下の3つです。

- ・自社で配布現場を持っているか

- ・実績(取引企業)

- ・管理体制

になります。

▶自社で配布現場を持っているか

ポスティング会社を選ぶ際に、まず確認すべきなのが「自社で配布現場を持っているかどうか」です。ポスティング業者であれば、自分たちで配布を行う体制が整っていることが基本です。一方で、「ポスティング代理店」の場合は、自社で配布は行わず、提携先の業者に業務を委託していることがほとんどです。そのため、どの程度の配布現場を自社で運営しているのかは、業者を比較するうえで非常に重要なポイントになります。例えば、株式会社アトでは全国60支社の自社配布拠点を展開しています。ただし、大規模案件やスケジュールが逼迫している場合には、提携業者と連携して対応するケースもあります。部分的にお互いに連携を取り合って配布業務を完遂しています。なかには、配布現場をまったく運営していない会社もあるため、そのような業者に依頼する場合は「代理店であることのメリット」が何かを必ず確認しましょう。基本的には自社で配布現場を運営している方がコストは安くなります。

▶実績(取引企業)

行政案件や個人事業主から大手企業まで、幅広いクライアントの配布を手がけている業者は、信頼性が高いといえます。特に、企業と直接取引を行っているポスティング会社は限られているため、その点を確認することをおすすめします。また、取引企業の数もその会社の実力や信頼度をはかる材料になります。事前に実績を聞いてみることで、対応力や経験の幅が見えてくるはずです。中には、代理店を通じた案件を一部だけ請負っている業者もあるため、「どこまで自社で対応しているのか」を確認しておくと安心です。少しでも不安があれば、遠慮なく質問して比較検討しましょう。

▶管理体制

現在のポスティング業界では、GPSによるリアルタイムの配布管理が一般的になっています。依頼主が安心して任せられるかどうかを見極めるうえで、GPSの導入状況は重要なポイントです。ただし、地方や小規模な業者の中には、GPSを導入していないケースもあります。こうした地域差は一定程度あるものの、自社で複数の配布現場を持っている業者であれば、蓄積されたノウハウや管理体制が整っている可能性が高いため、まずは確認してみるとよいでしょう。配布の「見える化」ができているかどうかは、信頼できる業者を選ぶうえで欠かせないチェックポイントです。

隠れコストの確認項目

ポスティング業者の料金設定は基本的に定価制が多いため、隠れコストは少ないと考えてもよいですが、もし追加費用が発生する場合には、事前に確認しておくことが重要です。以下のポイントをチェックしましょう。

・ エリアごとの単価を確認する

業者によっては、コスト削減を目指して全エリア一律料金にしている場合もありますが、大ロット(数十万部以上)の場合に限られることが多いです。基本的に相場に沿った価格であれば問題ありませんが、エリアごとの単価が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

・ 印刷と配布単価を分けて提示してもらう

印刷コストと配布コストは分けて提示されることが多いですが、業者によっては一括請求されることもあります。特に数万部単位での発注では、コスト内訳を確認することが重要です。詳細な内訳を事前に確認し、納得のいく料金体系を確認しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は配布単価や料金設定、業者選定に関しての解説を致しました。ポスティングの費用は業者や条件によって大きく異なるため、「安いから」という理由だけで依頼先を決めるのは非常に危険なため、やめておきましょう!

業者ごとに配布体制・実績・管理方法などに違いがあり、必ず確認しておくべきポイントがあります。今回ご紹介した内容は、業者選定時の基本となるものばかりですので、しっかりと理解しておくことが大切です。

また、地域によっては配布効率や人件費の関係でコストが高くなるケースもあります。その場合は、一度テスト配布を行い、費用対効果を見ながら本格的な施策に進めるのが成功への近道です。信頼できるパートナーを選び、効果的なポスティングを実現していきましょう。